البعوض وقدرته على الشم

لماذا ينجذب البعوض لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

هل تساءلت يومًا لماذا يلدغك البعوض أكثر من غيرك عندما تكون في نفس المكان مع الآخرين؟

الإجابة تكمن في الرائحة! نعم، يستطيع البعوض شم رائحة الإنسان ويفضل بعض الأشخاص على غيرهم بناءً على روائحهم الطبيعية.

كيف يشم البعوض الإنسان؟

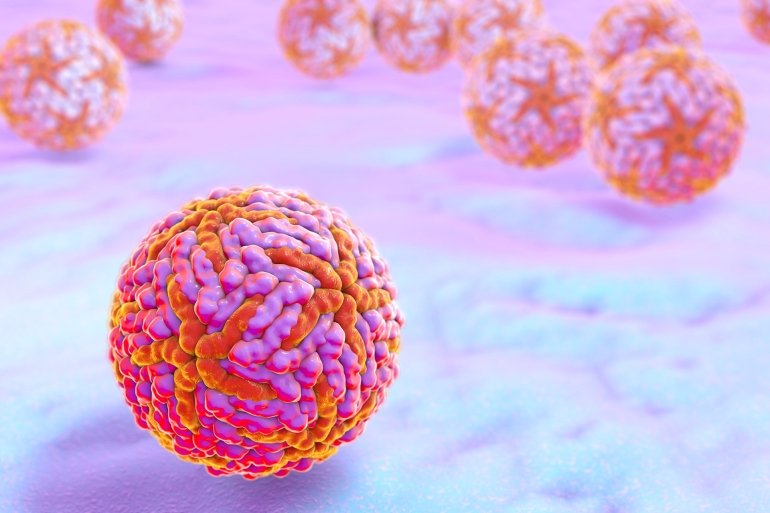

أظهرت الأبحاث أن البعوض، وخاصة بعوض الزاعجة المصرية Aedes aegypti، لديه نظام شم متطور جدًا، حيث تستطيع الخلايا العصبية لديه اكتشاف أكثر من نوع من الروائح في وقت واحد. وهذا ما يجعل إخفاء رائحتك البشرية عن البعوض أمرًا معقدًا للغاية.

🔬 وفقًا لدراسة حديثة، فإن البعوض يمتلك آليات تعويضية، فإذا فقد إحدى الخلايا العصبية قدرته على شم رائحة معينة، فإنه يستخدم خلايا أخرى لالتقاط الروائح المختلفة المرتبطة بالبشر.

لماذا يصعب إخفاء روائح البشر عن البعوض؟

🌡️ يعتمد البعوض على عدة عوامل عند البحث عن هدفه، مثل:

- حرارة الجسم.

- ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج مع الزفير.

- الروائح الكيميائية المنبعثة من الجلد.

حتى مع إزالة بعض أجهزة الاستشعار الخاصة بالبعوض، فقد أظهرت التجارب أنه ما زال قادرًا على شم رائحة الإنسان والتوجه إليه للدغ.

طرق الحماية من لدغات البعوض

🦟 استخدام المواد الطاردة للبعوض: بدلاً من محاولة إخفاء رائحتك، يمكن استخدام روائح لا يحبها البعوض، مما قد يربكه ويمنعه من الاقتراب منك.

🏠 الحفاظ على بيئة نظيفة: تجنب تجمع المياه الراكدة في محيطك، حيث إنها بيئة مثالية لتكاثر البعوض.

👕 ارتداء الملابس المناسبة: ارتداء ملابس فاتحة اللون وذات أكمام طويلة يمكن أن يقلل من فرص تعرضك للدغات.

الفرق بين البعوض الذكر والأنثى

| العنصر | البعوض الذكر | البعوض الأنثى |

|---|---|---|

| التغذية | يتغذى على رحيق النباتات | يتغذى على دم الطيور والثدييات |

| مدى الضرر | غير مؤذٍ للإنسان | ضار وينقل الأمراض |

| العمر | عمره قصير نسبيًا | عمرها أطول |

| الهوائيات | طويلة وريشية | قصيرة وشعرية |

| الانتشار | أقل في البيئة | أكثر انتشارًا |

أهمية مكافحة البعوض

يقول الدكتور أنانداسانكار راي، عالم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا:

“بدلاً من محاولة إخفاء البشر عن البعوض، قد يكون من الأفضل استخدام روائح لا يحبها البعوض لإبعاده.”

🔴 لماذا تعتبر مكافحة البعوض أمرًا ضروريًا؟

🦠 يعد البعوض الناقل الرئيسي للأمراض الفيروسية مثل حمى الضنك وزيكا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن البعوض مسؤول عن أكبر عدد من الوفيات البشرية مقارنة بأي مخلوق آخر.

📢 احمِ نفسك وعائلتك من لدغات البعوض عبر استخدام المواد الطاردة، واتباع النصائح المذكورة أعلاه. شارك المقال مع أصدقائك لنشر التوعية!