رؤية شاملة بين العلم والإيمان (6/6)

يُخطئ من يظن أن العلم والإيمان طريقان متوازيان لا يلتقيان. فالعلم يبحث في الكيفية، بينما الإيمان يبحث في الغاية. العلم يجيب عن سؤال “كيف”، أما الإيمان فيجيب عن “لماذا”. وبين السؤالين تُولد الحقيقة الكاملة التي تعطي للوجود معنى وللحياة وجهة.

يقول العالم الفيزيائي “ماكس بلانك” (الحائز على نوبل في الفيزياء عام 1918):

“الإيمان هو الأساس الحقيقي لكل علم؛ فبدونه لا يمكن لأي عالم أن يعتقد بوجود نظام يمكن اكتشافه.”

(Planck, Where Is Science Going?, 1932)

بهذه الرؤية نبدأ رحلتنا في هذا المقال – لا لنفصل بين العقل والروح، بل لنرى كيف يتكاملان في رسم صورة الوجود، وكيف أن كل تقدم علمي صادق هو في جوهره انكشافٌ جديد لجلال الخالق.

العلم… رحلة في المجهول

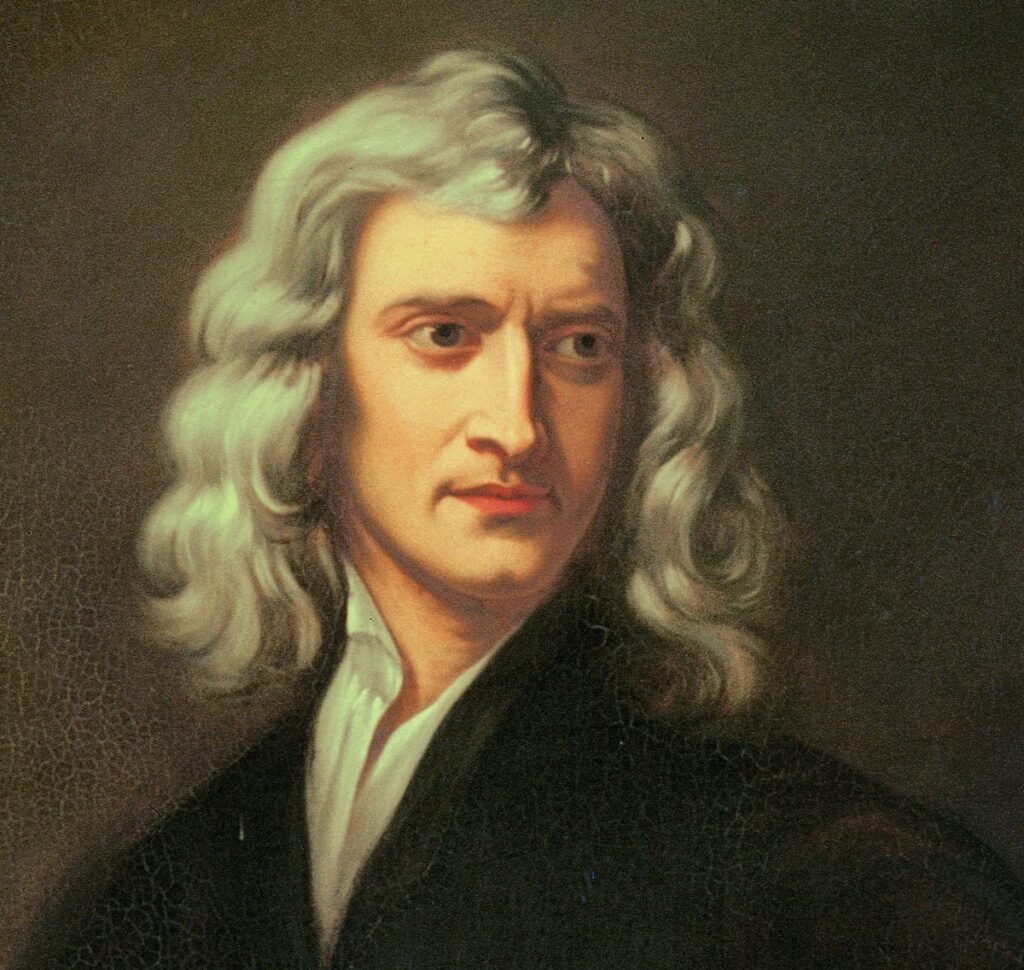

العلم منذ فجر التاريخ لم يكن إلا محاولة الإنسان لفهم العالم الذي وجد نفسه فيه. بدأ بالدهشة، وتحوّل إلى تساؤل، ثم إلى منهج. فحين نظر نيوتن إلى سقوط التفاحة، لم يرَ فيها مجرد حادثة عابرة، بل مفتاحًا لقانون كوني يربط السماء بالأرض. ومنذ تلك اللحظة انطلقت مسيرة طويلة لاكتشاف القوانين التي تحكم المادة والطاقة والحياة.

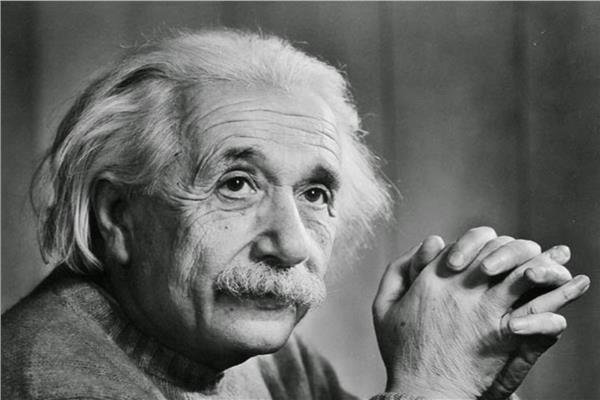

لكن كلما اتسعت دائرة العلم، ازداد إدراك الإنسان لحدود معرفته. يقول ألبرت آينشتاين:

“كلما ازداد فهمي للعالم، ازداد يقيني بوجود عقلٍ أعظم من عقول البشر.”

(Einstein, The World As I See It, 1934)

فعلم الفلك الحديث، على سبيل المثال، يكشف لنا أن الكون يتمدد بسرعات تفوق الخيال، وأن كل مجرة تحتوي على مئات المليارات من النجوم. ومع ذلك، لا تشكل هذه المجرات سوى أقل من 5% من كتلة الكون المرئي، بينما البقية طاقة ومادة مظلمة لا يعرف عنها العلم سوى الاسم.

أما في فيزياء الكم، حيث تسود الغرابة، فإن الجسيم يمكن أن يكون في مكانين في آن واحد! هذه الظواهر جعلت بعض العلماء – مثل نيلز بور وهايزنبرغ – يعترفون بأن الواقع أعمق من أن يُختزل في معادلات. يقول هايزنبرغ:

“أول رشفة من كأس العلم تجعلك ملحدًا، ولكن في قاع الكأس ينتظرك الله.”

العلم، إذن، ليس نقيض الإيمان، بل طريق يؤدي إليه عندما يُسلك بصدقٍ وتجرد.

الإيمان… نداء الفطرة والعقل

الإيمان في جوهره ليس انفعالًا عاطفيًا ولا مجرد تقليدٍ موروث، بل هو إدراك فطري للغرض من الوجود. منذ أن وعى الإنسان ذاته، كان السؤال الأبدي يطارده: من أين أتيت؟ ولماذا أنا هنا؟ وإلى أين المصير؟

هذا السؤال لا يُجيب عنه المختبر، لأنه لا يُقاس بالمجهر ولا يُوزن بالميزان. إنه سؤال المعنى.

قال الفيلسوف الألماني “إيمانويل كانت”:

“العقل يقودنا إلى حدود، وعند هذه الحدود يبدأ الإيمان.”

(Kant, Critique of Pure Reason, 1781)

لكن الإسلام لا يضع حدودًا صارمة بين العقل والإيمان، بل يجعلهما جناحين لطائر واحد. ففي القرآن الكريم، يُدعى الإنسان إلى التفكير والتدبر بقدر ما يُدعى إلى العبادة والخشوع.

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} (فصلت: 53)

الآية هنا لا تتحدث عن معجزة خارقة، بل عن الكون نفسه ككتاب مفتوح، كل ظاهرة فيه آية تشير إلى كاتبها. فالسماء بنجومها، والذرة ببنيتها، والحمض النووي بتعقيده، كلها “نصوص” بلغة الخلق.

ولذلك، فإن الإيمان ليس عكس العلم، بل هو وعيٌ أعمق يفسر مغزاه. كما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي:

“العلم يصف الظواهر، والإيمان يمنحها روحها.”

العلماء الذين جمعوا بين المنهجين

عبر التاريخ، لم يكن العلماء الحقيقيون منكرين للإيمان، بل كثير منهم رأوا في اكتشاف القوانين الكونية طريقًا للتقرب من الله.

- إسحاق نيوتن (1643–1727)

كتب في “المبادئ الرياضية”: “النظام الرائع لهذا الكون لا يمكن أن يكون إلا نتيجة حكمة وقدرة كائن عليم.” - ماكس بلانك (1858–1947)

مؤسس ميكانيكا الكم، قال في خطابه بجامعة ميونيخ عام 1937: “كل من ينخرط بجد في دراسة العلم سيصل إلى قناعة راسخة بأن روحًا تسكن في قوانين الكون.” - تشارلز تاونز (1915–2015)

الحاصل على نوبل في الفيزياء (1964)، قال في مقالة له بعنوان The Convergence of Science and Religion: “العلم والإيمان طريقان يقودان إلى الحقيقة نفسها، ولا يمكن لأحدهما أن يلغي الآخر.” - أحمد زويل (1946–2016)

قال في إحدى محاضراته بجامعة الإسكندرية عام 2006: “العلم يرفع الإنسان فوق المادة، والإيمان يمنحه غاية لرحلته في هذا الكون.”

هؤلاء العلماء لم يروا في الإيمان خصمًا للمنهج العلمي، بل مرشدًا له، يمنحه الهدف والاتجاه.

حدود العلم ومقام الإيمان

العلم أداة قوية، لكنه ليس مطلقًا. فهو يصف “كيف تعمل الأشياء”، لكنه لا يفسر “لماذا وُجدت أصلًا”.

يستطيع العلم أن يدرس تركيب الدماغ، لكنه لا يستطيع أن يشرح لماذا نشعر بالحب أو الجمال أو الإيمان نفسه.

إنه يقيس الزمن، لكنه لا يدرك معناه.

وقد واجه العلم أسئلة كبرى لا يملك حتى اليوم إجاباتٍ حاسمة لها:

- ماذا كان قبل الانفجار العظيم؟

- من أين جاءت القوانين الفيزيائية التي تحكم الكون؟

- كيف انبثقت الحياة من المادة الجامدة؟

- وما سرّ الوعي الذي يجعل الإنسان يدرك ذاته؟

كل هذه الأسئلة تقف عند الحدود التي لا يتجاوزها المنهج التجريبي. وهنا يأتي مقام الإيمان ليكمل الصورة:

{وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (الإسراء: 85)

هذه الآية ليست تقليلًا من شأن العلم، بل تذكيرٌ بحدوده؛ أنه وسيلة، لا غاية.

الفلسفة الإسلامية والعلم الحديث

منذ القرون الأولى، دعا الإسلام إلى التوفيق بين التجربة والعقل، وبين الملاحظة والتأمل.

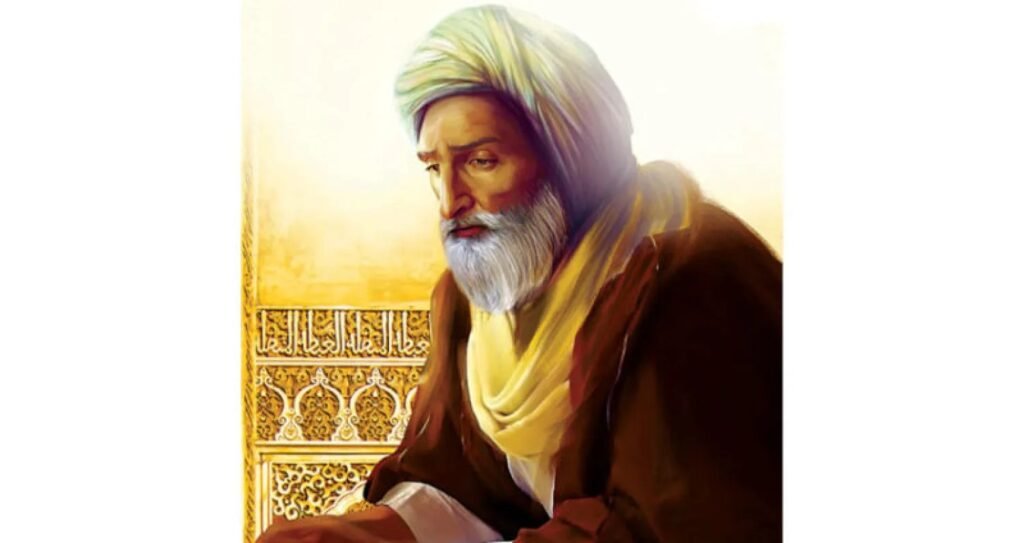

يقول ابن الهيثم في مقدمة كتابه المناظر (1021م):

“واجب على من يحقق الحق أن يجعل نفسه خصمًا لكل ما يعلمه.”

بهذه الروح وُلد المنهج العلمي الحديث قبل أن يُعرف باسمه في أوروبا بقرون.

الرازي في الطب، والبيروني في الجغرافيا، وابن سينا في الفلسفة، كلهم جمعوا بين العلم والدين كوجهين للحقيقة الواحدة.

لم يكن هدفهم السيطرة على الطبيعة، بل فهمها لتسبيح خالقها. ولهذا قال ابن رشد في فصل المقال:

“إن الشريعة دعت إلى النظر بالعقل في الموجودات، واعتبارها بما هي مصنوعات دالة على صانعها.”

هذا التكامل هو ما فقده الفكر الغربي حين فصل بين التجربة والروح، بين المختبر والمحراب.

نقد العلموية (Scientism)

في القرن العشرين، برز تيار “العلموية” الذي يدّعي أن العلم وحده مصدر الحقيقة، وأن ما لا يُثبت تجريبيًا لا وجود له. لكن هذا المذهب يسقط في تناقض ذاتي، لأنه لا يمكن إثبات صحة “العلموية” نفسها بالعلم!

كتب عالم الأحياء “بيتر ميداور” (Peter Medawar) في كتابه The Limits of Science (1984):

“العلم لا يستطيع أن يجيب عن الأسئلة النهائية: من نحن؟ ولماذا نحن هنا؟ وما الغاية من وجودنا؟”

فالقول بأن “العلم يفسر كل شيء” ليس قولًا علميًا، بل اعتقاد فلسفي مغطى بلغة العلم.

الإيمان، بالمقابل، لا ينافس العلم، بل يمنع غروره، ويمنحه تواضعًا أمام سرّ الخلق.

نحو رؤية متوازنة للكون

الكون ليس صدفة عمياء، ولا هو لعبة من القوانين الصمّاء. إنه نظام هائل تتداخل فيه المادة بالمعنى، والقانون بالحكمة.

العلم يقرأ هذا النظام بالأرقام والمعادلات، والإيمان يقرأه بالقلب والبصيرة.

وكل قراءة ناقصة إذا انفصلت عن الأخرى.

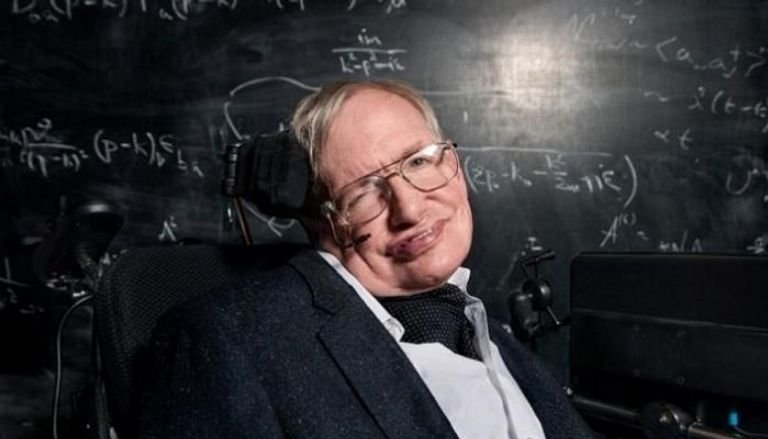

يقول ستيفن هوكينغ في كتابه The Grand Design (2010):

“القوانين وحدها لا تخلق الكون؛ بل يجب أن يكون هناك ما يُشعل النار في المعادلات.”

هذه الجملة، رغم أنها صادرة من عالمٍ لا يميل إلى التفسير الديني، تُعبّر بصدق عن الفراغ الفلسفي الذي يتركه العلم وحده.

إن الرؤية المتوازنة هي أن العلم وسيلة لفهم الخلق، والإيمان وسيلة لمعرفة الخالق.

العلم يعلمنا الدقة، والإيمان يعلمنا الحكمة؛ والعمران الإنساني لا يقوم إلا بهما معًا.

رسالة إلى الجيل الجديد

إلى الجيل الذي يعيش في عالمٍ مزدحم بالمعلومات ومفتقرٍ إلى المعنى:

لا تخشَ من الأسئلة، فالإيمان الحق لا يخاف من العلم.

لكن لا تجعل من العلم صنمًا جديدًا، فالمختبر لا يُنتج معنى الحياة، ولا يُقاس الحب أو الأمل أو الدعاء بالميكرون أو الفولت.

ابحث بعين الباحث، وتأمل بقلب العابد.

وحين تصل إلى قاع الكأس – كما قال هايزنبرغ – ستجد أن الحقيقة ليست على الضفتين، بل في النهر الجاري بينهما.

“ابحث بعين العلم، وتأمل بقلب الإيمان، لتجد أن الحقيقة لا تفصل بينهما، بل تكتمل بهما معًا.”